ビーツ(テーブルビート)とは?味や食感は甘い?栄養素や食べ方も!

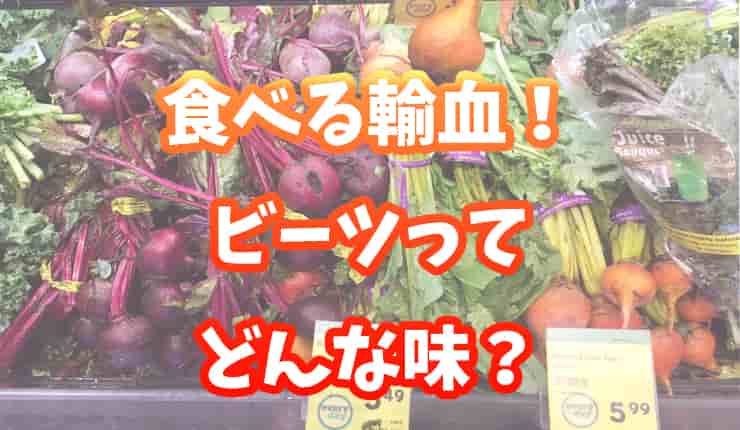

カナダでは日本のスーパーではあまりみかけない、珍しくて美味しい野菜や果物がたくさんあります。

中でも最近ハマってるのが真っ赤な野菜・ビーツ!

味はとうもろこしに似ていてとっても甘く、色鮮やかな赤紫色がきれいなビーツ。

見た目は赤カブのような野菜ですが、じつは、ほうれん草の仲間のため、

特に葉っぱは、アク抜きして食べる必要があります。

【食べる輸血】と言われ、栄養価が高い野菜・スーパーフードのビーツの、

世界一カンタンでいちばん美味しい食べ方もご紹介!

ビーツ(テーブルビート)とは何?

ビーツで一番有名なのが、ウクライナやロシアで定番の「ボルシチ」に使われる、鮮やかな赤紫の赤ビーツ。

ビーツ(beets)は

- ビートルート( beet root)

- レッドビート(red beet)

- ガーデンビート(garden beet)

- テーブルビート(table beet)

など沢山名前があり

- 「カエンサイ(火焔菜)」

という和名もありますが、一般的には日本でも

- ビーツ

と言われることが多いようです。

日本でも栽培されていて、家庭栽培もOK、ビーツの水煮なども売られています。

ビーツは、もともとほうれん草と同じ《ヒユ科》の“根の部分“を食用に品種改良された野菜なので、

形は似ていますが、カブなどの《アブラナ科》の野菜とは全く別の野菜です。

ビーツの色は、アントシアニンとは別のポリフェノール

野菜の紫色のといえば、赤玉ねぎやブルーベリーなどの「アントシアニン」というポリフェノール色素が有名。

私はてっきり、ビーツも同じ色素「アントシアニン」かと思っていました。

ところがビーツの色は、

アントシアニンとは全く別のポリフェノール「ベタレイン」という色素です。

ベタレインには

- 「ベタシアニン」…赤色から紫色の色素で赤ビーツの素

- 「ベタキサンチン」…黄色から橙色の色素でオレンジビーツの素

主に2種類あり、どちらも体の活性酸素を取り除き、

老化防止にとても効果的なポリフェノールの天然色素です。

▼赤ビーツとオレンジビーツ(gold beet)

@safewayスーパー 2019年10月撮影

▼ロブソン通りの激安スーパーARIA MARKETで根だけいつも購入♪

1個あたり約350gの大ぶりなビーツが3つで2.85ドル、

1個あたり約80円とは安い!うれしい~!

日本だと3倍くらいのお値段はしちゃいますね…( ;∀;)

ビーツの味や食感の特徴!トウモロコシ味って本当?

じつはビーツの根の可食部分は、糖分が約10%もあり、

ニンジンやトウモロコシよりも糖分を多く含んでいます。

ビーツは火を通すことで甘みが増すため、皮をむかずにそのまま

- 茹でる

- 蒸気で蒸す

- オーブンで蒸し焼き

が基本の調理法。

柔らかくなったビーツの食感は、カブや大根のように軟らかく、

味は甘いトウモロコシを食べているような感覚で、独特の土臭さも全く感じません。

ピクルスなど酢漬けにするときも、生をそのまま漬けるのではなく、

しっかり茹でるか蒸すで柔らかくしてから、瓶詰にします。

ビーツは生食できる?土臭さを取り除く方法

ビーツは、生のまま薄く切ってサラダとしても食べる人もいますが、

根の可食部分はとても固いため、包丁で切るのも一苦労。

しかも生食だと

- 独特の土臭さ

- えぐみ

- 苦味

を強く感じるため、生食は好き嫌いが分かれます。

ビーツの土臭い正体は?

ビーツの土臭さは、人によってはカビ臭いと感じる人もいるようです。

それもそのはず、この、ほかの野菜にはない独特のビーツの土臭さの原因は、

ビーツに含まれる《ゲオスミン》という化合物で、

雨上がりの土や下水道から発生するカビ臭と同じ成分なんですって!

だから、ビーツの土臭さというのは、ビーツ特色の風味一つ、

「ビーツってこの土臭さが良いよね」といって、楽しみたい部分でもあるんですね。

下処理や調理に「お酢」を使う

ビーツの土臭さの成分《ゲオスミン》は、酸性条件では無臭の化合物に分解します。

ですので、ビーツの下処理や調理の際に土臭さが気になる方は、

「お酢」を使うことで、臭いを抑えることが出来ます。

お酢を使えば、鮮やかな赤色をキープすることも出来て、腐敗も抑えてくれる働きがあるので

まさに一石三鳥ですね!

ビーツは食べ過ぎると尿が赤くなります!

ビーツの鮮やかな色は、手や顔についてしまっても、洗い流せばすぐ取れますが、洋服についてしまうと目立つので厄介です。

そして、実際に私も経験しましたが、ビーツは食べ過ぎると、尿がうっすら赤くなることがあるんです!

ビーツは美味しくても食べすぎには注意。

実際に、ビーツには豊富な食物繊維と、天然のオリゴ糖がたっぷり含まれているため、

腸活にピッタリですが、食べ過ぎはお腹が緩くなることがあります。

実際にどれくらい栄養豊富なのか、次で見てみましょう。

ビーツの栄養

ビーツは「食べる輸血」と言われるほど、人間の体に必要な栄養素がバランスよく豊富に含まれています。

【ビーツの主な栄養】

・ビタミンB群

・ビタミンC

・ビタミンE

・食物繊維(水溶性と非水溶性のバランス良し)

・葉酸

・ミネラル(カリウム・リン・マグネシウム・鉄が豊富)

大注目の成分は【NO】

最近、ビーツの成分で一番注目されているのが

【NO・一酸化窒素(エヌオー)】

という化合物。

この「NO(エヌオー)」は、

- 血液の流れをよくする効果

- 血管しなやかに拡張させる作用

- 体内の血流量を増やす

- 疲労回復させる力がアップ

- 基礎代謝を高める

などが期待できるため、

- 脳卒中や心臓病などの成人病予防

- 筋肉を付けたいスポーツ選手

- ダイエット中の人

- クマやくすみなど肌のトラブルに悩む人

- 冷え性の人

- アンチエイジングしたい人

など、老若男女問わず、さまざまな人に嬉しい効果が期待できます。

画像:https://www.youtube.com/watch?v=ljMKr7kSUOU

ビーツの「NO(エヌオー)」について、人気健康番組「主治医が見つかる診療所」では

“血管を柔らかくして、見た目も中身も若返る野菜・ビーツ“

として紹介されたことも!

「NO(エヌオー)」は、加齢とともに体内で生成されにくくなるため、年齢を重ねるごとに積極的に食べたい野菜。

まさにビーツは、究極の老化防止成分を含んだ食品であるといえますね。

ビーツの葉っぱはアク抜き必要?

ビーツは、立派な葉っぱ付のもも売られていて、

葉っぱももちろん、サラダ、お浸し、炒め物など幅広く使えます。

ただし、ほうれん草と同じヒユ科の野菜のため、葉っぱには特に多くのシュウ酸を含むため、

生食せず、さっと茹でるなどして、アク抜きしてから食べることをお勧めします。

すべてのビートはシュウ酸を含む。テーブルビートとスイスチャードはともに尿路結石の形成にかかわる、シュウ酸の多い食品だと考えられている

Wikipedia:ビート

シュウ酸を多く含む食品(一食あたり100–900 mg )

Beet greens(ビートの葉)

Rhubarb(ルバーブ)

Spinach(ほうれん草)

Beets(ビート)

Swiss chard(スイスチャード)

Endive(エンダイブ)

Cocoa powder(ココアパウダー)

Kale(ケール)

Sweet potatoes(サツマイモ)

Peanuts(ピーナッツ)

Turnip greens(カブ)

Star fruit(スターフルーツ)

シュウ酸は、葉菜類の野菜やお茶類などに特に多く含まれています。

尿路結石症予防のためには、シュウ酸の摂取を減らすことが重要で、

対策としては、茹でることや、より多くカルシウムと一緒に摂取する必要があります。

茹でてアク抜きする方法

ビーツの葉っぱは、ホウレン草と同様、茹でることでアク抜きができます。

鍋にたっぷりの湯を沸かし、よく洗ったビーツの葉っぱを入れ1分ほど茹でれば十分、

すぐに冷水にさらして、絞って水気を切ったらOK。

電子レンジを利用してアク抜きする方法

電子レンジを利用して、時短であく抜きできます。

よく洗った葉っぱを水滴をふき取らず耐熱用の皿に並べ、ぴったりとラップをして600Wで約3分。

加熱後は粗熱をとるため、すぐに冷水につけます。

鍋でゆでるときと同様、水が温くならないように、2回ほど水を替えながら冷水につけて冷まします。

若い葉は水でもあく抜き可能

若い葉はアクが少ないのでアク抜き不要なこともありますが、中にはアクのあり苦いものもあります。

シュウ酸は水に溶けやすい性質のため、

柔らかい葉で生食でサラダなどに使いたいものは、水に浸けるだけでもあく抜きできます。

よく洗ったビーツの葉っぱを、食べやすい長さにザクザクとカットし、ボールにたっぷりと水を入れ、約10~15分ほどその中に浸けておきます。

その間2回くらい水を入れ替えるようにしましょう。

あまり長くつけておくと栄養分が抜けてしまうので注意してください。

水でアク抜きした若い柔らかな葉は、そのまま生食で、サラダやスムージーなどに利用してもいいですね。

ビーツのおいしい調理法

ビーツを使った代表的な料理といえば、「ボルシチ」!

ボルシチは、ビーツとタマネギ、ニンジン、キャベツ、牛肉などの煮込み料理です。

ビーツの調理法といえば

- 皮付きのまま蒸す・茹でる

- 皮付きのままホイルで包んでオーブンで焼く

- 皮をむいて柔らかく煮る

- 柔らかく煮てペースト状スープに

など、いろいろアレンジが出来ますが、

私の一番手軽でシンプルで、ビーツの甘さを最大に引き出せる食べ方は、

ズバリ、蒸す!が一番おすすめ。

塩コショウなど、余計な材料一切不要、材料は、ビーツだけ。

蒸したてのビーツの味は、一度食べたら病みつきになるほど、

とっても甘~い焼きトウモロコシの味するので、さっそく紹介!

ビーツは「蒸す」がダンゼンおすすめ!

毎日体にいいと思って食べてる野菜は、切り方や調理法で栄養を逃してしまことがあります。

『蒸す』という方法は、いちばん健康的で美味しく野菜の栄養を余すところなくとれる調理方法。

どんな野菜も、皮のすぐ下にいちばん栄養があると言われているので、

皮をむかずにそのまま蒸すことで、野菜の色や栄養素、風味や食感を残したまま、じっくり甘みを引き出すことができます。

ニンジンやジャガイモなども、皮をむかずにそのまま蒸したほうが、茹でた場合と比べて水っぽくならず、

ほくほくとして野菜の甘さが引き立ちますよ。

ホウレン草やキャベツ・ブロッコリーなどの水溶性ビタミンを多く含む野菜も、

ゆでると栄養がゆで汁に溶け出てしまうため、“栄養ロス“にならないためにも、皮付きのまま蒸したほうがいいですね。

▼蒸し器がなくてもこんな便利グッズもあります

蒸しビーツの作り方

レシピというほどでもないですが、

【材料】ビーツ

【作り方】皮をむかずにじっくり30分~1時間蒸す。

以上。

カンタンすぎてごめんなさい。

▼愛用の蒸し器付き炊飯器!かなり年季入ってます。

カナダに多く出回ってる炊飯器は、日本みたいに高機能なものもありますが、

昭和感漂うこのスタイルも、いまだに人気(笑)

水を入れて、ビーツを皮をむかずにそのまま並べて、スイッチポンであとは放置。

ビーツは堅い野菜なので、蒸し時間は大きめのビーツで1時間くらい、小さめでも30分くらいかかります。

すっとお箸が通るくらいまで、甘さをゆっくり引き出しながら蒸していきます。

▼蒸し上がったビーツを少し冷ましたら、手でもつるんと皮がむけます

▼ペーパータオルなどで優しく包みながらむくと、赤色がまな板につかないし水分もとれて一石二鳥

蒸す調理法の欠点としては、ただ時間がかかるという点だけ。

ちなみに、丸ごと茹でる場合も、同じくらい時間がかかります。

茹でる場合は、皮をむかずに大きめのお鍋にそのままビーツをいれて、

全体がかぶるくらいの水の量で、コトコト1時間ほど茹でてください。

じっくり蒸したビーツの食感

長時間じっくり蒸したビーツは、煮すぎたカブみたいにグジャっとせず、じゃがいもみたいにバラバラになったりしません。

どんなに蒸しても歯ごたえはしっかり残ったまま。

ホクホクしてますが、食感は堅めの寒天ゼリーみたいです!

冷蔵庫で3.4日は保存ができるので、まとめて蒸しておくといいですよ。

味に泥臭さは一切無く、ホクホクしていて超絶あま~い焼きトウモロコシの味!

いくらでもパクパク食べてしまいます。

▼ポテトサラダに混ぜるときれいなピンク色になります!

▼使いまわしてコロッケにしてみました!甘くて美味しいです

ビーツ(テーブルビート)とは?味や食感は甘い?栄養素や食べ方まとめ

ビーツの食べ方で、一番シンプルで甘さを引き出すおすすめの食べ方は、皮ごとじっくり蒸すこと。

味はトウモロコシに似て、優しい独特の甘さです。

栄養価が高く、食べる輸血ともいわれるビーツは、血管を若々しく保つ効果が期待できるため、積極的に食べたい野菜です。

あなたも私もビーツ効果でいつまでも若々しくいきましょう!